Ein Film von Mehmet Akif Büyükatalay. Am 9.11. 20Uhr mit Filmgespräch.

[Credits] [Tickets & Termine] [Trailer]

„Sie haben einen Koran verbrannt!“ Am Drehort eines fiktionalen Films über den rassistisch motivierten Brandanschlag in Solingen 1993, bei dem fünf Frauen starben, gibt es Unruhe. In den brennenden Kulissen wurde eine brennende Ausgabe eines Korans gefunden, was mehrere Komparsen heftig aufbringt. Regisseur Yigit erklärt seine Entscheidung nonchalant mit „Kunstfreiheit“ weist Regieassistentin Elif an, die Wogen zu glätten, und außerdem das gedrehte Material sicher seine Wohnung zu bringen. Die junge Frau ist sehr bemüht, immer alles allen recht zu machen, häuft allerdings, nachdem die wichtigen Filmdosen plötzlich verschwunden sind, aus Angst Lüge auf Lüge. Die Situation eskaliert„ und ein Netz aus Misstrauen und Paranoia schließt sich um alle Beteiligten.

Mit seinem Debut Oray (2019) zeigte Mehmet Akif Büyükatalay mit einer eigenen Handschrift, wie man die türkisch-muslimische Welt eines jungen Mannes in Deutschland unaufgeregt aufregend darstellen kann. HYSTERIA geht gekonnt noch einen Schritt weiter. Als Film-im-Film arbeitet er mit doppeltem Boden, als Verschwörungsthriller mit undurchsichtigen Beziehungen und unvorhersehbaren Wendungen. Mit Verhandlungen über Kunst- und Meiniungsfreiheit oder Verantwortung seziert er dabei Rassismus, postkolonialie Arroganz und gesellschaftliche Machtstrukturen ebenso wie ihre mediale Aufbereitung und Verwertung. Einen Gruß an Ayse Polat („Im toten Winkel“) gibt es passend im Abspann.

Die Jury von Europa Cinemas lobte den Film „für seine straff konstruierte Erzählung und seine provokanten Themen … Aber über den Unterhaltungswert des Films hinaus sind wir der Meinung, dass sein brisantes Thema wirklich den Dialog fördern und zu einem besseren Verständnis der Spannungen in unserer heutigen Gesellschaft beitragen kann.“

Credits:DE 2025, 104 Min., Deutsch, Englisch, Türkisch, Kurdisch, Arabisch OmU

Regie: Mehmet Akif Büyükatalay

Kamera: Christian Kochmann

Schnitt: Denys Darahan, Andreas Menn

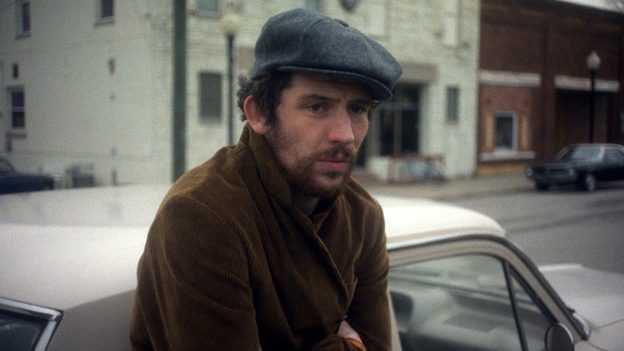

mit Devrim Lingnau, Mehdi Meskar, Serkan Kaya, Nicolette Krebitz, Aziz Çapkurt, Nazmi Kırık

Audiodeskriptionen, Untertitel und Hörverstärkung mit der Greta App

Trailer:nach oben

English

English